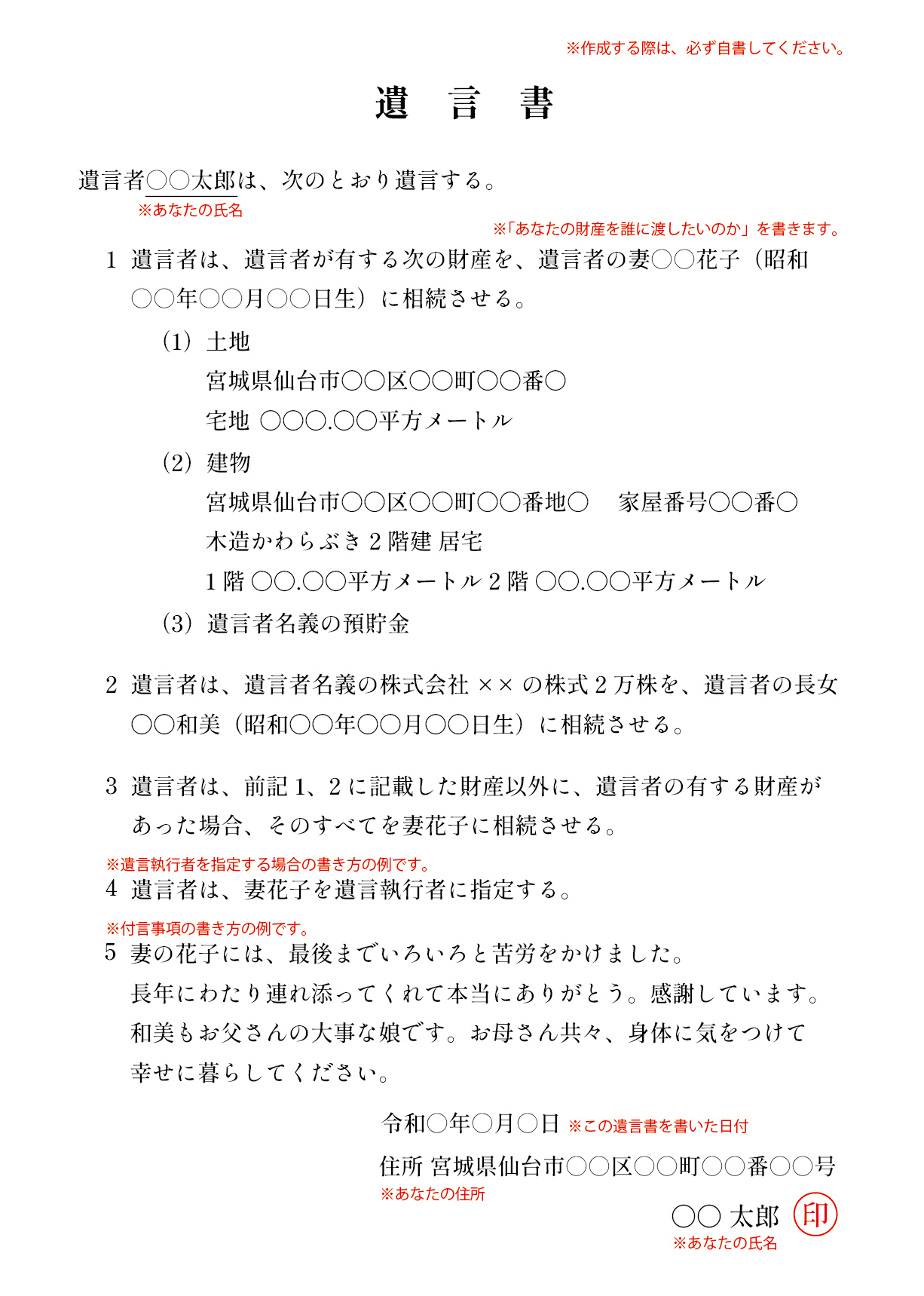

遺言書の作成例(基本的な文例)

【解説】

- ①

自筆証書遺言は、遺言をしようとする人が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、署名の下に押印して作成しなければなりません(民法968条)この要件を一つでも欠くと、遺言は無効になってしまいます。

(詳細は「自筆証書遺言」) - ②

受贈者の生年月日の記載は必須ではありませんが、遺産を受けるべき者を特定するために書いておくのが望ましいでしょう

- ③

遺産を承継させることについて、「相続させる」という文言によるのが一般的です。

- ④

土地建物の記載は、不動産登記簿謄本を取得して、表題部という欄の記載を転記するのがよいでしょう。

(詳細は「不動産の表示」) - ⑤

預金については、すべての預金を特定の相続人に相続させる場合は、文例のような記載で足りますが、そうでない場合は、銀行名、支店名、口座番号を記載して、相続させる預金を特定する必要があります。

○○銀行○○支店 口座番号○○○○ - ⑥

株式の場合は、発行会社名、株式の種類、数、預け先を記載するのがよいでしょう。

○○株式会社 普通株式 1万株 預託先 ○○証券会社 - ⑦

ゴルフ会員権、生命保険、自動車や絵画などの動産などの記載方法のついての詳細は「ゴルフ会員権等」参照。

- ⑧

遺言の対象となる財産にもれがないよう、文例3のような記載をしておくのがよいでしょう。

- ⑨

遺言執行者とは、遺言者が遺言書に記載した内容に従い、これを実現する人のことです。

遺言者が遺言書を作成したとしても、その死後、遺言書の内容が当然に実現されるわけではありません。

誰かが、遺言実現のための手続きをすることが必要です。この役割を担うのが、遺言執行者です。

(詳細は「遺言執行者」) - ⑩

遺言書の付言事項とは、法的効力を持たない記載事項で、遺言者の気持ちや想いを伝えるために用いられるものです。例えば、「今までありがとう。」、「みんなで仲良くね。」「ペットのポチをお願いします。」というような家族へのメッセージがその一例です。

(詳細は「付帯事項」)